Se esiste un antidoto alla banalità, risiede nel lavoro di ricerca sul testo. Contro una determinata deriva sentimentale o un certo impegno da copertina si è sempre scagliato Marco Giovenale, che con “Esiste la ricerca” ha riportato in auge il dibattito sulle avanguardie e sul ruolo della ricerca nella scrittura. Ne abbiamo parlato con il diretto interessato.

Buongiorno Marco, innanzitutto grazie per avere accettato il nostro invito. Da trent’anni a questa parte, hai portato avanti una ricerca orientata al superamento dell’io lirico e alla post-poesia. In Francia, già negli anni ’90 varie riviste fecero scuola in questa direzione, pubblicando autori come Nathalie Quintane e Christophe Tarkos, tradotti da Michele Zaffarano negli anni ’10 del 2000 per Tic Edizioni. Quali sono, a tuo avviso, le motivazioni che hanno determinato invece, in Italia, dagli anni ’80 in avanti, un progressivo “ritorno all’ordine” rispetto ai canoni della Neoavanguardia?

Questo è un interrogativo importante che molti dovrebbero porsi. A modo mio ho cercato di rispondere in varie occasioni, soprattutto sottolineando come in Italia, tra la fine degli anni Settanta e l’arco degli anni Ottanta e Novanta, l’editoria mainstream abbia fatto una straordinaria marcia indietro rispetto alle sperimentazioni nate intorno all’anno 1961 e proseguite per circa un ventennio. In più, la scomparsa, nel nostro Paese, di moltissimi autori impegnati in una precisa direzione di ricerca letteraria, ha senz’altro inferto un colpo decisivo alla pratica e alla diffusione di materiali verbovisivi e testuali non allineati. Basti pensare che tra 1977 e 1996 scompaiono Vittorio Reta, Italo Calvino, Adriano Spatola, Enrico Filippini, Antonio Porta, Giorgio Manganelli, Carmelo Samonà, Corrado Costa, Patrizia Vicinelli, Stefano D’Arrigo, Germano Lombardi, Silvano Martini, Gianni Sassi, Giovanni Testori, Paolo Volponi, Luciano Anceschi, Franco Beltrametti, Giuseppe Guglielmi, Anna Malfaiera, Edoardo Cacciatore, Amelia Rosselli. A metà strada di questi vent’anni di lutti, c’è il 1986 dell’ictus di Emilio Villa, autore che rimane così, per certi aspetti, mutilato, letteralmente senza voce, nonostante continui a lavorare ancora a lungo, con la sua ormai mutata grafia.

In Francia accadeva l’inverso: un’intera nuova generazione di autori iniziava a scrivere, leggere in pubblico, fondare riviste, partecipare a case editrici, in un fermento in grado di tenere testa a quella che Jean-Marie Gleize chiamava repoésie, ossia la rifrittura della vecchia poesia neo o postromantica, assertivissima, implementata dalla grande e media editoria. L’Italia in quello stesso tempo vedeva proporsi e imporsi una testualità che si cimentava in una ultravivida restaurazione dei presunti valori melici, metrici e mitici della tradizione: un ritorno all’ordine che gettava così le fondamenta della situazione attuale, a dir poco imbarazzante, degli scaffali di poesia delle librerie generaliste. (Situazione che, partendo dalle major editoriali, ha parassitato in pieno anche editori medi, piccoli e piccolissimi, e perfino l’ambito dell’esoeditoria).

Per certi aspetti questo è stato possibile anche perché in verità la neovanguardia non aveva formato un vero e proprio canone bensì aveva aperto le mille strade e possibilità di quella raggiera di opportunità e stili che nel tempo si sarebbe rivelata essere corradicale e affine allo spirito anarchico e infinitamente variabile del digitale.

Balestrini e Spatola con il Gruppo 63, Pignotti con il Gruppo 70, Sarenco con la poesia visiva, ci hanno abituati alla proprietà combinatoria della scrittura, ma rimanevano ancora legati al lessema “poesia”. Perché, secondo te, la parola poesia (da «ποιεῖν», quindi fare), non è più sinonimo di ricerca e perché, oggi, bisogna superarla per arginarne la mistificazione?

In fondo, una non implausibile “vergogna della poesia” è di lunga data, e se vogliamo è qualcosa che aleggia sulle pagine degli autori forse fin dalla “perdita d’aureola” ben inquadrata da Baudelaire. Se pensiamo ai crepuscolari e alle ironie di molti autori di inizio Novecento (Gozzano in testa), idem, ci troviamo in un clima di felice abbassamento del tono declamatorio e pompieristico – che invece dagli anni Ottanta in qua ha fatto una sua strabiliante e pacchiana ricomparsa.

C’è chi addirittura ritiene che, più e prima ancora della poesia, addirittura la letteratura e la generalissima scrittura con intenzioni letterarie (di qualsiasi tipo) abbiano fatto il loro tempo. Non so se questo sia vero, o almeno non mi sembra di sentirlo come un clima attestato indisputabilmente. Certo è che l’immagine del poeta che, con la sgorbia infissa nel mallo morbido del legno versale, si mette lì a fare cesello e poi lo innalza davanti al popolo come le tavole della Legge, come minimo fa scattare tutti gli allarmi del kitsch più sgangherato.

Di fronte al poeta che declama si rivela sempre più difficile trattenere l’ilarità, se non lo scherno.

Nicanor Parra scriveva, nel suo Manifesto, “i poeti sono scesi dall’Olimpo”. La nostra generazione, molto più delle precedenti, è abituata a non considerare la scrittura come qualcosa di separato dalla quotidianità. Il digitale è per te uno spazio semantico che potrebbe entrare di diritto nelle scelte estetiche delle scritture di ricerca?

Ma certo, nella maniera più assoluta, anche nei suoi (=del digitale) luoghi definibili “più propri”. Da anni dico che molte tra le cose più interessanti, nell’ordine della produzione di senso-non-senso, si possono trovare sparse – se non “buttate lì” o buttate via – su piattaforme perfino agées, tipo Tumblr o Facebook. E ancora: da un quarto di secolo e oltre si parla di googlism, e gran parte della scrittura concettuale (Goldsmith ecc.) sarebbe impensabile senza l’apporto (non solo strumentale) dei contesti digitali.

Sulla quotidianità (e sul rapporto di questa con ciò che Gleize chiamerebbe la nudità integrale di una scrittura senza bibelots retorici e contorsioni linguistiche) metto poi un accento particolare. Si tratta del nostro presente, e della lingua a questa altezza della storia: è inevitabile che abbia spazio nelle scritture delle generazioni che vivono una loro sincronicità con questo tempo.

Anche per questo mi deprimono quei giovani o giovanissimi che tornano a lessici, forme e modi e metri remoti desueti aurati, segni inconsapevolmente ridicoli di artificio, forzature da gerontocomio.

Dato che nel XXI secolo siamo tutti “macchine scriventi”, come aveva predetto Calvino, quali possono essere, a tuo avviso, le novità introdotte dall’intelligenza artificiale per sabotare la “macchina letteraria”?

Devo confessare di non avere una grande familiarità con l’intelligenza artificiale, che tuttavia mi interessa non in quanto artificiale e nemmeno in quanto intelligenza, ma perché semplicemente la trovo indagabile come ulteriore strumento a sostegno del soggetto dell’inconscio; o addirittura, e forse meglio, come uno dei tanti luoghi (come google o come altre tecniche non digitali) per dislocare l’inconscio individuale e metterlo in condizioni di non preorientare le reazioni al testo secondo le pre-scrizioni dell’ego.

D’altro canto, devo dire che questa stessa mia posizione mi sembra non ben in sincrono con quello che l’intelligenza artificiale è o sarebbe in grado di realizzare, per questo mi propongo di studiare più a fondo alcune delle sue potenzialità.

Per un altro aspetto, e chiudo, mi domando se di fronte a questo spreco di neuroni non umani, a questa orgia di sapere messo a frutto, finanziarizzato, non sia meglio piuttosto azionare quella che una volta in un’altra intervista mi è capitato di chiamare deficienza naturale. Il mancare a sé, il mancare di un sé. E, soprattutto, l’abbattimento di tutta una foresta di finte competenze coinvolte nell’operazione letteraria per il tramite di un enciclopedismo.

La scrittura di ricerca prova a superare l’assertività: non solo tutto ciò che rimanda all’io lirico, ma anche a tutto quello che l’autore crede che il lettore debba pensare e condividere. Molti critici, forse troppo occupati a far rientrare le scritture di ricerca in un filone riconoscibile, a volte si perdono gli aspetti più innovativi della ricerca stessa, non riuscendo ad analizzarli. Come mai?

Ho l’impressione che in questo agisca e influisca – molto – ciò di cui si parlava nella prima domanda. Temo che la critica debba ancora, con un tot di umiltà, riannodare parecchi fili che negli ultimi vent’anni, e nel ventennio ancora precedente, ha completamente mancato di vedere, di incontrare.

Dal tuo punto di vista, perché la critica letteraria italiana, ad oggi, ragiona ancora a compartimenti stagni, limitandosi a una critica al “prodotto finito” (laddove presente), senza un’analisi approfondita dei codici, digitali e analogici, che hanno portato a un determinato “processo”?

Giusta la parentesi: “(laddove presente)”. Per certi aspetti, se una critica – anche stilistica – si rivolgesse effettivamente a prodotti finiti come quelli della ricerca letteraria, già di per sé mi direi confortato. Tranne alcune nobili eccezioni, una quantità di critici letterari quei prodotti non li vede nemmeno. Un giorno, fra 200 o 300 anni, ci saranno degli “storici” forse, semmai.

Si è parlato molto, durante gli incontri a Roma e a Milano, della morte del lirismo. Ovviamente, qualunque movimento di ricerca porta con sé un rimosso. Esistono diverse procedure, a partire dai contesti, per comprendere se una scrittura di ricerca abbia a che fare o meno con il canone “lirico” o con l’atteggiamento “cartesiano” di chi scrive: io scrivo, dunque penso, dunque sono? Ci puoi riassumere quali?

Mi piace parlare, più che di lirica o lirismo opposti alla ricerca letteraria, di assertività opposta alla non assertività. Intendo con assertività, per dirla in modo semplice e forse grezzo, la pre-programmazione dei modi di risposta del lettore al testo che si scrive. O meglio, l’assertivo è quell’autore che, confidando nell’integralissima integrità del suo io, del suo Moi, proietta sulla distanza tra sé e il lettore tutti i parametri e quella rete di appuntamenti formali che a suo dire dovrebbero mandare il lettore in sollucchero e dargli modo di sottolineare confermare l’integrità adamantina del suddetto Moi.

Questo per dire che, in effetti, la lirica può continuare eccome ad esistere, anche nella forma della ricerca letteraria, laddove il soggetto grammaticale va di pari passo con il soggetto dell’inconscio, per esempio. O dove si creano delle situazioni di memoria, di documento (e non monumento) memoriale, anche molto strettamente legato all’esperienza individuale, cfr. molti testi di Ponge, di Gleize, di Hejinian.

Chiarito ciò, le procedure o inclinazioni e modalità della ricerca possono essere tante: le quattro + una di cui scrivevo anni fa (cfr. https://gammm.org/2018/10/22/quattro-categorie-piu-una-loose-writing-marco-giovenale-2011/), oppure l’eterna pratica dell’eavesdropping (l’ascolto occasionale e involontario di discorsi altrui, diversi, di cui annotare frammenti per farne materiale testuale fortemente decontestualizzato); o il cut-up, e il collage (Burroughs, Balestrini); o la trascrizione e rielaborazione di brani non letterari (pensiamo anche solo a Materia medica, di Carlo Bordini, per fare un esempio che i critici fanno grandissima fatica a digerire); o le sequenze ossessive e ricorsive messe in campo da Christophe Tarkos in Anacronismo; o l’indecidibilità tra testo diretto e testo ironico (come in Stand up, di Nathalie Quintane; o nei Cinque testi di Michele Zaffarano). Eccetera. Sarebbe interessante realizzare una effettiva tassonomia, che però forse risulterebbe arida, perché in genere – o spesso – i meccanismi si sommano, si sovrappongono, si ibridano.

Trozkij diceva che, nel comunismo realizzato, tutti gli uomini e le donne sarebbero diventati filosofi, artisti e scrittori. La ricerca è dunque individuale o collettiva?

Da anarchico, diffido di queste persuasioni, anche se ne apprezzo – diciamo così – l’umanità. Non sappiamo o almeno io non so su che strade si muoverà la ricerca letteraria prossimamente, quindi non me la sento di prevedere e forse neanche di vedere esattamente che aspetto avrà/ha il panorama.

Andando per tentativi, carotaggi e osservazioni circoscritte, mi parrebbe di poter dire che già ogni ricerca individuale è una valigia piena di gente, l’esito di una collettività. Ma forse sono troppo novecentesco e le cose stanno in modo ancora differente e più complesso.

La questione scientifica e tecnologica nel tuo lavoro è molto importante. È giusto, secondo te, difendere la specificità delle pratiche di ricerca nel panorama italiano, dato che non tutto è poesia e non tutto è ricerca? Bisogna, in altre parole, riflettere sulla pluralità delle forme, in modo da non idealizzarne nessuna?

L’esperienza di Ákusma, innescata da Giuliano Mesa circa 25 anni fa, ha in questo senso un valore tutt’ora nodale: mai chiudersi in un solo modo di fare, di lavorare. (Tantomeno in un unico modo di fare ricerca. Lo dice il nome stesso: ricercare è muoversi sempre in molte direzioni).

Nella multimedialità e nella pluralità delle forme – anche interna – alle varie scritture di ricerca contemporanea, si può parlare di “oggetti di linguaggio”? Ad esempio, Kenneth Goldsmith ha riportato in auge il glitch e il linguaggio di programmazione come linguaggio a sé stante, nella ricerca di un nuovo “codice”. Questi elementi sono spesso derubricati e non assimilati dai processi di scrittura. Eppure, proprio perché siamo macchine scriventi, si può dire che un testo sia un’immagine e che un’immagine sia un testo?

Come diceva Robert Smithson, i testi sono (anche) “words to be looked at”, parole da guardare. Già il segno presumibilmente alfabetico, così come quello palesemente alfabetico, è allo stesso tempo l’aldiqua della sua identità comunicativa: qualcosa che cioè precede la comunicazione, o perfino ne prescinde; qualcosa che stiamo sempre per riconoscere e ogni volta ci riporta indietro al puro guardare, senza significato (ma non senza senso).

Che un’immagine sia un testo, poi, ha mille verità. Anche oltre quello che ci insegna l’iconologia.

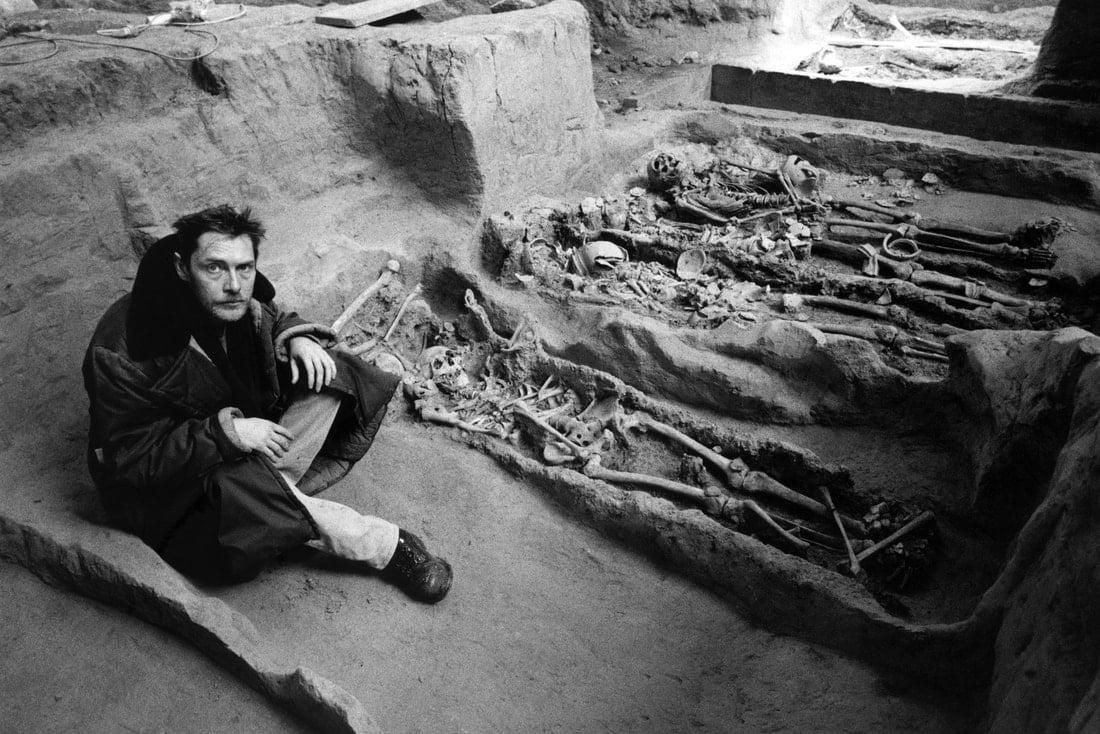

Copertina di Enrico Pantani

Marco Giovenale ha fondato ed è redattore di gammm.org (online dal 2006). Tra i libri di poesia: La casa esposta (Le Lettere), Shelter (Donzelli), Maniera nera (Aragno), Strettoie (Arcipelago Itaca), Delle osservazioni (Blonk), Cose chiuse fuori (Aragno). Tra le prose, Quasi tutti (Miraggi), la gente non sa cosa si perde (Tic), Il cotone (Zacinto/Biblion), Statue linee (pièdimosca). È presente in Parola plurale (Sossella), Nono quaderno di poesia contemporanea (Marcos y Marcos) e altre antologie. Con i redattori di gammm è nel libro collettivo Prosa in prosa (Le Lettere; Tic). Per Sossella ha curato una raccolta antologica di Roberto Roversi. Per La camera verde ha tradotto Billy the kid, di Jack Spicer. Il suo sito è slowforward.net

[…] Grazie a Davide Galipò e alla redazione di NeutopiaBlog per questa intervista: https://neutopiablog.org/2023/12/14/dal-ritorno-allordine-alla-vergogna-della-poesia-intervista-a-ma… […]

"Mi piace""Mi piace"