L’ombra di Ghazipur

Reportage di Smriti Singh da Nuova Dehli, traduzione e commento di Chiara De Cillis

Reportage di Smriti Singh da Nuova Dehli, traduzione e commento di Chiara De Cillis

Intervista alla “famiglia sonora” del Casoretto, a cura di Federica Monello

Oggi siamo gettati ovunque,

e ci sorprende quanto abisso

porti in dono ognuno

per non esser stato cittadino.

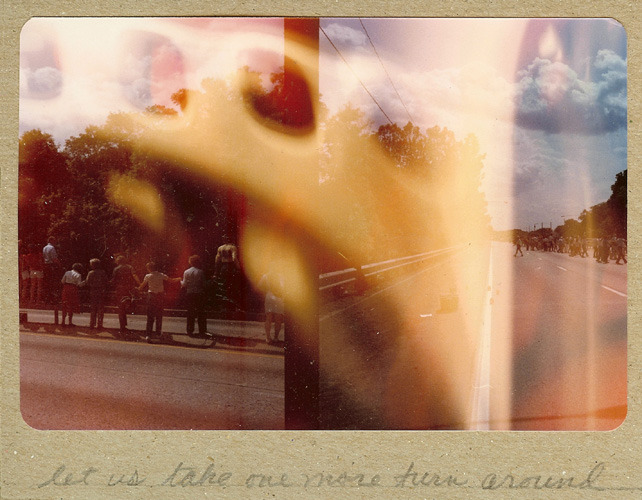

Il pullman si accende, la città nuova comincia a scorrere dietro di loro, una scia in frantumi che li riporta solo a pezzi, capelli, sudore, unghia, sputo; non è in grado di trattenere niente al loro passaggio, non è fatta di materia, quando si attraversa non si modifica, non si formano le crepe, non si scortica per risanarsi attorno ai loro corpi, non si addensa, evapora nel freddo secco.

L’importanza del cambio del punto di vista per evolvere