Per alcuni un criminale, uno spostato, un prodotto malato della società che è necessario nascondere. Possibilmente in gabbia: Unabomber. Per altri un filosofo, un martire, un oracolo che non può essere ignorato e con cui è necessario fare i conti. E forse imitare: Freedom Club. Ma anche: una figura pop, un meme, il perfetto soggetto per una sceneggiatura che vuole darsi un tono: #UncleTed (con tanto di hashtag). A un anno dalla sua morte, qual è la sua eredità?

Inquadrare Theodore John Kaczynski, l’anarchico che più di ogni altro in età contemporanea è vissuto tra mito e realtà, all’interno di schemi di qualsiasi natura è un compito quasi impossibile, perché lui ha in effetti impersonato molti dei ruoli che gli sono stati attribuiti: da quello di folle fanatico, eremita in fuga da una società che non è riuscita ad assorbirlo, a quello di guru, ispirazione per più di una generazione di ribelli che si è fatta sedurre dal suo messaggio. Ma è anche stato un uomo perfettamente conscio del potere dei media, senza i quali il suo manifesto non sarebbe mai diventato uno dei testi anarchici più letti. E fraintesi. Non è un caso se i personaggi ispirati alla sua figura abbondano sulle scrivanie di Hollywood.

Forse, chi tra voi non è a conoscenza degli eventi legati alla vita e all’opera dell’autore del libro La società industriale e il suo futuro, ristampato in edizione critica da D Editore, penserà che queste parole eccedano in timore reverenziale. Ma per capire il perché dare alle stampe oggi un’ennesima edizione del manifesto di Unabomber – come veniva chiamato all’epoca della sua attività terroristica – è bene partire dagli elementi biografici.

Chi era Ted Kaczynski?

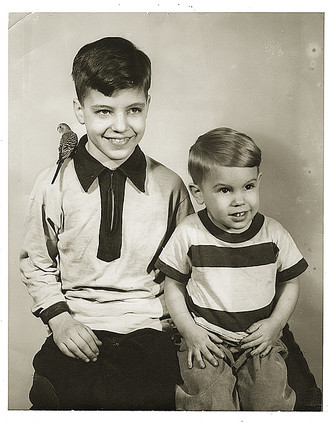

Esistono molte fotografie che ritraggono Ted Kaczynski. Ne possiamo trovare alcune in cui era un bambino. Di questa, una colpisce: Teddy, come veniva affettuosamente chiamato dai suoi genitori, è piccolissimo. Lo vediamo seduto vicino al suo amato fratello David, con un pappagallino sulla spalla. Sono entrambi sorridenti, ed entrambi guardano qualcuno fuori dall’obiettivo. Forse la madre? Aveva meno di dieci anni e, nonostante avesse già vissuto un evento traumatico, il mondo non doveva apparirgli ancora un luogo tanto spaventoso.

Nato a Chicago nel 1942, figlio di due immigrati polacchi, Kaczynski è stato fin da piccolissimo considerato un bambino dalle qualità intellettive superiori alla media: gli fu “misurato” un quoziente intellettivo di 165-170 all’età di dieci anni. Ma gli fu diagnosticata anche una malattia del sangue, in età ancora più tenera. Il piccolo Ted era un bambino vivace, sveglio e allegro, ma iniziò a chiudersi in sé stesso dopo che, per curare il suo male, fu tenuto in isolamento quasi totale, e senza un reale scopo terapeutico. La famiglia riporterà che l’unica ragione era da ritrovarsi nell’organizzazione interna nella struttura in cui era stato effettuato il ricovero. Ci vollero settimane prima che potesse tornare a casa, e altrettanto tempo prima che riuscisse a fidarsi dei genitori. Non riusciva neppure a guardarli negli occhi o a parlare con loro direttamente. La madre chiese molte volte a David di non lasciare mai solo il fratello: era terrorizzato dall’essere nuovamente abbandonato. Ironicamente, sarà lui ad abbandonare il mondo alle sue spalle.

Vi è poi una foto di qualche anno più avanti: aveva venticinque anni, i capelli corti ben pettinati, la barba rasata e indossa giacca e cravatta. Sembra perfettamente integrato nel sistema in cui è inserito, quello dell’insegnamento e della ricerca in alcuni dei campi più avanzati della matematica alla Berkeley University. Anche in questa foto sorride, ma vi è un’ombra nel suo sguardo. Era il 1968. L’anno seguente Kaczynski consegnerà una lettera di dimissioni alla sua università. Ad alcuni dei suoi colleghi spiegherà che la matematica era diventata un gioco che non lo divertiva più, alla famiglia che era stufo di formare gli ingegneri che un giorno avrebbero contribuito a distruggere la natura. Come già stavano facendo con le sue adorate montagne.

A Harvard, Kaczynski frequenterà le lezioni tenute dai più importanti matematici americani. Ma, soprattutto, diventerà una delle cavie per gli esperimenti psicologici dello psicologo Herny Murray e del progetto mk Ultra della CIA, un programma clandestino del governo degli Stati Uniti che aveva l’obiettivo di comprendere i meccanismi della manipolazione umana, usando torture psicologiche, fisiche e droghe. Su questi esperimenti sappiamo che erano incentrati sull’indagine dei limiti dello stress cognitivo e psicologico negli esseri umani. Il professor Murray, con la supervisione diretta della CIA, comunicava alle sue cavie umane che avrebbero osservato la sua reazione in un dibattito con un altro studente. Ma una volta presentatasi al laboratorio, la cavia veniva legata a una sedia e con una scusa puerile le veniva comunicato che il suo collega non si sarebbe presentato. Da qui, sarebbe partito un lungo e aggressivo attacco psicologico e cognitivo a cui la cavia doveva cercare di difendersi come poteva. L’ambiente era buio, con poche e forti luci puntate direttamente sul volto della cavia, che era posta di fronte a uno specchio semitrasparente. Il suo volto era infine ripreso con delle telecamere per registrare le reazioni facciali avute dopo ogni somministrazione di un attacco verbale. All’epoca dell’esperimento, aveva solo diciassette anni.

Eppure, nonostante tutto, nonostante gli esperimenti, il suo passato doloroso e un suo progressivo autoisolamento, il dottor Kaczynski avrà una carriera accademica più che brillante. Salteremo velocemente gli anni dell’insegnamento, ma ci basta riportare due affermazioni di alcuni dei suoi colleghi e professori: «Non è abbastanza dire che fosse intelligente», dirà il professor George Piranian, mentre il suo relatore, il professor Maxwell Reade, dichiarerà in un’intervista, riguardo il suo lavoro di tesi, che «forse dieci o dodici persone nel paese la capirebbero e la potrebbero apprezzare». Era il periodo in cui suo padre scattò la fotografia poco sopra riportata, fuori dall’ateneo di Berkeley. Ma senza alcun preavviso, nel 1969, Kaczynski inviò una stringata lettera di poche righe al suo responsabile:

Caro professor Addison,

Questa lettera è per informarla che rassegnerò le mie dimissioni alla fine di questo anno accademico. Perciò non tornerò nell’autunno del 1969.

Sinceramente vostro,

T. J. Kaczynski[1]

Poco dopo, nel 1971, Kaczynski si trasferì in una baracca di circa undici metri quadrati, senza elettricità o acqua corrente, nei pressi di Lincoln, un piccolo paese nel Montana. Per quanto possa sembrare strano, il periodo passato tra i boschi è incredibilmente documentato. Sappiamo tutto; o almeno, tutto ciò che Kaczynski ha ritenuto degno di essere riportato nei suoi diari. E ritenne che davvero molte cose fossero importanti abbastanza per essere annotate. Sappiamo che cosa faceva Kaczynski pressoché ogni giorno: i piccoli lavori che svolgeva, gli appunti sul cibo con cui si nutriva (principalmente quello che riusciva a procurarsi cacciando e andando in giro nei boschi), i piccoli progetti di artigianato con cui si dilettava, i lavori saltuari che faceva per finanziare il suo stile di vita, l’unica ragazza con cui sia mai uscito. Ma soprattutto, sappiamo dei suoi progetti dinamitardi e il progetto di un breve, incendiario, manifesto filosofico. La società industriale e il suo futuro è stato scritto, infatti, nel corso di diversi anni, e forse questo è stato il suo unico e più grande errore. Sì, perché se c’è una cosa che colpisce del periodo tra i boschi del Montana è la sua incredibile capacità di calcolare mosse e contromosse in una partita a scacchi con l’FBI durata quasi vent’anni. In un diario cifrato, Ted Kaczynski teneva nota dei vicoli ciechi verso cui spingeva le indagini: con stralci di lettere false inserite nei suoi pacchi bomba, usando caselle postali nei luoghi più disparati degli Stati Uniti, lasciando bombe inesplose con, nei meccanismi di innesco, peli trafugati da bagni pubblici, cambiando costantemente strategia di attacco e con una conoscenza quasi maniacale del funzionamento dello United States Postal Service, il sistema postale nazionale statunitense, cosa che lo renderà la famosa icona pop per cui è ormai globalmente conosciuto.

Si è molto speculato sulla natura di questo club: Kaczynski era da solo? Oppure aveva dei sodali in giro per gli Stati Uniti? Molto probabilmente la sua era un’attività solitaria, ma si sopetta che altri due attivisti, celati dietro i nomi di penna di Último Reducto e Green Anarchist, avessero in qualche modo a che fare con lui ben prima del suo arresto.

Nel 1995, in una lettera indirizzata a Warren Hoge, giornalista del New York Times (riportata per intero nel libro), il Freedom Club fa la sua richiesta: «Pubblicate un nostro saggio di circa 35.000 battute e noi interromperemo i nostri attacchi». La lettera verrà poi pubblicata – in formato parziale – il 26 aprile del 1995 proprio dal New York Times. Alla fine, sarà il Washington Post, il 19 settembre dello stesso anno, a pubblicare la prima versione di La società industriale e il suo futuro. E sarà proprio la pubblicazione di quello che sarà poi ribattezzato Il manifesto di Unabomber a tradirlo.

Tra il 1978 e il 1983, infatti, Ted Kaczynski scriverà a mano un articolo di poche decine di pagine, rimasto inedito fino al 2022 ma usato come prova nel processo contro di lui, intitolato Reflections on Purposeful Work. In questo manoscritto (purtroppo il testo risulta a oggi incompleto: termina infatti bruscamente, dal momento che non tutte le pagine sono state archiviate) erano già presenti le sue idee principali: la sovrasocializzazione, l’attacco frontale alla società industriale, la critica a un mondo che sembra ingabbiarci in una serie di attività senza senso, utili solo a non farci impazzire e continuare a produrre, la schiavitù dell’apparato tecnologico-industriale. Anche la prosa era la stessa: schematica, assiomatica, di un rigore quasi matematico. La società industriale e il suo futuro e Reflections on Purposeful Work sono due meccanismi bilanciati in modo rigoroso e di precisione millimetrica. Ma, appunto, erano il frutto della stessa mano. E la moglie di suo fratello, Linda Patrick, aveva riconosciuto quella mano.

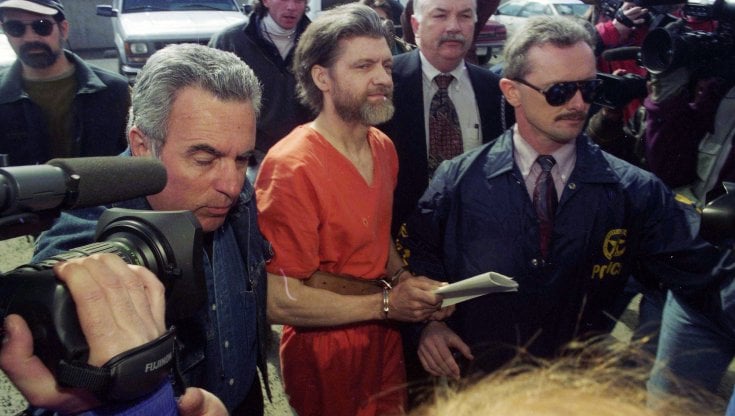

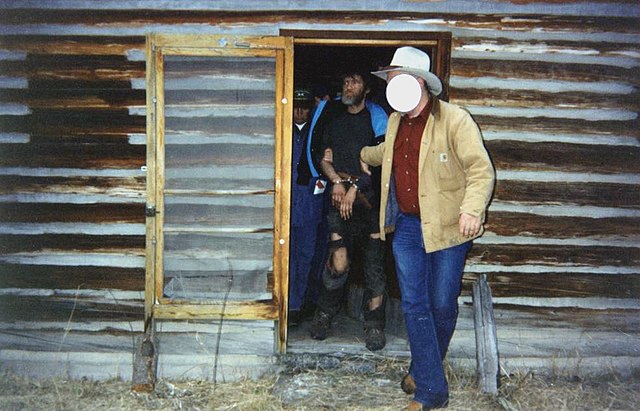

Vi è poi una terza foto. È stata scattata il giorno del suo arresto, nell’aprile del 1996. Ha lo sguardo perso nel vuoto, il volto inespressivo. Capelli e barba in disordine: un uomo completamente diverso da quello nella foto del 1968. Ammanettato, circondato da agenti federali, sembra essere trascinato da un fato che lui stesso aveva messo in moto quasi vent’anni prima. Il 3 aprile 1996, l’FBI fece irruzione nel suo capanno, nel Montana, arrestando quello che è stato il più grande ricercato della storia degli Stati Uniti e ponendo fine alla più costosa caccia all’uomo della storia.

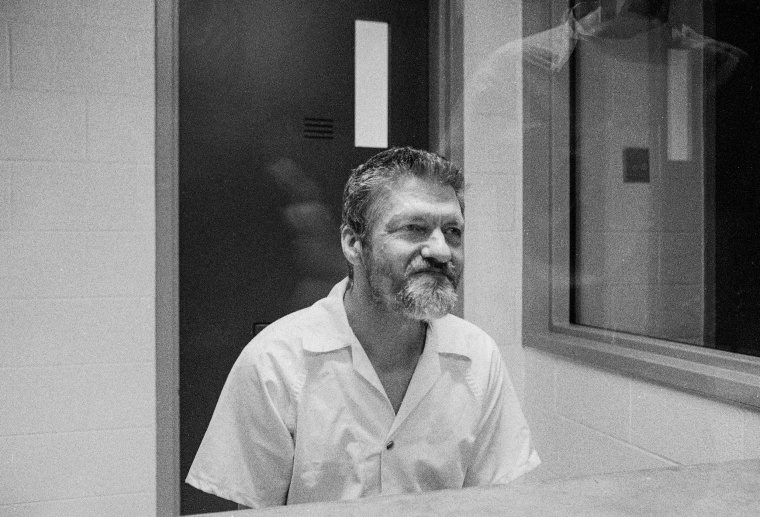

Abbiamo poi una quarta foto. In questa lo vediamo rilassato e sorridente. Anzi, sembra proprio ridere di gusto. Era il 1999, è nella Supermax prison, istituto di detenzione di massima sicurezza a Florence, in Colorado. Indossa una tuta da detenuto; capelli e barba sono abbastanza curati. Sembra sereno. L’occasione per questo scatto è quella della prima intervista dal suo arresto, rilasciata a una Theresa Kintz, giornalista e attivista per Earth First! agli inizi della sua carriera. L’aveva contattata lo stesso Kaczynski, l’uomo che tutto il mondo avrebbe voluto intervistare.

Ormai il suo processo è terminato con una condanna a vita e Ted Kaczynski continua a far parlare di sé, nel bene e nel male. Ha una corrispondenza fittissima con anarchici, attivisti e semplici curiosi da tutto il mondo; continua a scrivere, a limare il suo manifesto, a pubblicare articoli in fanzine e periodici che hanno avuto il coraggio di ospitare i suoi saggi e le sue riflessioni.

Perché pubblicare il manifesto nel 2024?

Kaczynski è un autore che possiamo definire, in modo eufemistico, problematico. Kaczynski ha avuto per grande parte della sua vita un atteggiamento misogino; ha promosso attivamente – nel suo manifesto, ma non solo – un approccio che potremmo definire anti-intersezionale; è stato, per gran parte della sua vita, apertamente anti-comunista. Inoltre, è eufemistico dire che il testo di cui discutiamo sia nei punti principali assolutamente parziale e vago, mentre in altri le generalizzazioni sono così totalizzanti da far nascere fraintendimenti così grossolani alla maggior parte dei lettori.

Ma allora, perché una casa editrice come D Editore, che ha fatto proprio dell’intersezionalità delle lotte uno dei suoi valori fondamentali, ha deciso di pubblicare un libro come La società industriale e il suo futuro, in versione estesa e con diversi saggi inediti che vanno a completare il quadro del pensiero di Kaczynski?

Il motivo è semplice: perché in un periodo di forte pacificazione e di balcanizzazione delle lotte, in un periodo in cui l’azione violenta (anche la meno radicale) viene vista come ripugnante addirittura in segmenti dei movimenti libertari, in un periodo in cui lo Stato stringe ancora più forte la presa sul proprio diritto al monopolio della violenza, in un periodo come quello che stiamo vivendo, insomma, il messaggio di Theodore J. Kaczynski è necessario che venga ascoltato. Almeno, una parte di quel messaggio.

Certo, va ripetuto e ben tenuto a mente: è stato un pensatore dai tratti assolutamente problematici (e non è un caso che il suo lavoro abbia ricevuto un mal riuscito tentativo di sussunzione dal mondo dell’alt-right americana e dalla galassia incel) e molte delle sue ritrattazioni non vanno a cancellare un approccio inconciliabile con quello che abbiamo sposato nel nostro progetto editoriale.

Cionondimeno, quello di Kaczynski è l’ultimo grande manifesto politico anarchico, un manifesto che indica una prassi con il coraggio che nessun intellettuale ha purtroppo oggi: quello della rivoluzione. Nella sua ingenuità, Kaczynski non ha paura di affermare una verità difficilmente riducibile: per fare la rivoluzione è necessaria la violenza. Non una violenza cieca, vaga, ma una violenza educata dalla tattica rivoluzionaria (altro tema su cui insisterà moltissimo nel manifesto e nei saggi a seguire); nonostante il suo isolamento, Kaczynski conosce e capisce bene i media: anzi, è chiaro che solo attraverso la sua comprensione del funzionamento del mondo che combatte è riuscito a diffondere il suo messaggio. Questo è, per lui, un esempio di tattica.

L’azione violenta, l’azione rivoluzionaria, non deve essere fine a sé stessa, ma strumento politico che posta la riflessione sull’ottenimento di un obiettivo: la liberazione di una terra occupata, il sabotaggio di un cantiere per un’infrastruttura non voluta da una comunità, la diffusione – appunto – di una chiamata alle armi. E il megafono di questa chiamata sono le parole scritte da un uomo che ha preferito privarsi di tutte le possibilità che stavano per schiudersi di fronte a sé, piuttosto che rinunciare alla coerenza di uno stile di vita così radicale da essere irripetibile.

Testo e foto tratti dall’introduzione di Emmanuele Jonathan Pilia

[1] Testo citato nella sua autobiografia, di prossima pubblicazione. Aggiungerà: «Insegnavo a Berkeley solo per finanziare il mio progetto di andare a vivere nella foresta. Consideravo i matematici delle persone davvero poco interessanti, e sentivo di non avere nulla in comune con loro. Per loro, la matematica era davvero qualcosa di Importante, con la I grande, mentre per me era solo un gioco. Un gioco di cui iniziavo a stancarmi».