Io e Kanye West ci innamorammo della stessa ragazza, è così che l’ho conosciuto. Lei era una mulatta di quelle dalla provenienza impossibile: poteva essere dei Caraibi come mezza indiana, o nordafricana. Addirittura del sud Italia. In fondo era naturale che Kanye ne fosse invaghito: era spiccicata alle sue ex, Kim e Bianca. Quell’uomo deve avere un radar impiantato nel cervello per il tipo tettona cioccolato al latte. All’epoca abitavo nella periferia nordest di Torino, lei faceva la cameriera in un ristorante di tacos lì attorno, il Tacos Royal – un classico cesso gastronomico da periferia metropolitana. Aveva seguito l’iter di tutti i ristoranti o generici luoghi di ristoro del quartiere: appena aperto era tutto pulito e all’apparenza sofisticato – una macchia verde smeraldo e oro in mezzo al grigio – e le mogie ma fiere famigliole dei paraggi avevano preso ad andarci. Poi, lentamente, tossici, neri e giovani teppisti lo avevano prima assaggiato, poi frequentato e infine ci si erano a tutti gli effetti insediati, e per i civili era diventato imbarazzante festeggiare una promozione a lavoro o un dolceamaro compleanno a pochi metri tra tossici in preda a convulsioni o massacri interraziali. Ai proprietari, ovunque e chiunque fossero – probabilmente un fondo di investimenti di San Francisco o magari Kanye stesso –, naturalmente andava bene così. Il grano girava, che provenisse dalle luride tasche della feccia popolana o da eleganti portafogli in pelle bovina poco importava.

«Mi faccia un menù tacos agnello più un tacos pollo a parte.»

Io ci mangiavo tutti i giorni. Se arrivavo presto, trovavo la mia amata a pulire tavoli e pavimento; se arrivavo tardi, la trovavo a servire un cliente o dietro al bancone a districarsi tra piastre taglieri friggitrici. Va da sé che l’immagine che ho di lei è con indosso un grembiule col logo di Tacos Royal e un cappellino da baseball da cui le uscivano i capelli legati a coda. Mi piaceva questa sua tenuta: il grembiule le stringeva le tette enormi che immaginavo arrivare a fine turno sudate e nervose e dalla voglia pazza di schizzar fuori, e poi la divisa le dava quel fascino da professionista alla base di tante stravaganze sessuali condivisibili. Solo a scarpe e brandelli di jeans e t-shirt che il grembiule lasciava scoperti era affidato il compito di mostrare la sua quotidiana attenzione all’abbigliamento, ed era chiaro che ci tenesse. Mai una tuta o un pigiama, mai senza trucco – anche gli orecchini erano sempre diversi e la coda ben fatta e ordinata, addirittura gellata. A emanare davvero fascino, però, era la sua totale estraneità a quel lavoro e a quella vita: non aveva il piglio della massaia o della mamma accogliente e cuciniera, ma il suo orgoglio debordante la privava della mestizia tipica delle sue colleghe di tutto il mondo. Insomma, non andrei mai al drive-in di un McDonald’s a cercar moglie. Tutto, in lei, benché la divisa avesse proprio il ruolo di appiattirla – compito, questo, decisamente complesso – urlava che nel giro di qualche mese un milionario l’avrebbe tolta da quella latrina per metterla in vacanza permanente su uno yatch a Ibiza o Mykonos.

«Non azzardatevi a pensare che sono una sfigata.»

E il milionario arrivò.

Verso la fine di quel mese passato a sbavarle dietro senza riuscire a mettere in piedi un piano concreto d’approccio, una sera entrai al Tacos Royal e, seduto a uno dei miei tavoli preferiti per l’ottima vista che offriva sulla cucina, trovai un nero altrettanto nerovestito. Aveva perfino un berretto – sempre nero – calcato in testa.

Masticava goloso a bocca aperta e intravidi qualcosa brillargli tra i denti. Aguzzai la vista e, mentre si puliva dopo una sequela di masticazioni e deglutizioni, appurai che erano proprio i suoi denti a luccicare: la famosa dentatura milionaria in titanio brillava nel buio del suo orifizio buccale come la stella cometa nella famosa notte biblica.

«Il mito è sempre più vero della realtà.»

Nessuno dava l’idea di averlo riconosciuto. Di certo nella periferia nordest di Torino essere nero non era di per sé un’anomalia. Avere i denti di titanio già di più, ma tant’è. Il resto del locale era una calca di rider di Deliveroo e generici sbandati, e un miscuglio stridente di una stazione radiofonica nazionalpopolare e reels di Instagram e Tiktok a tutto volume fuoriuscenti dagli smartphone degli avventori componeva la colonna sonora del luogo.

Lo approcciai, dunque, e in poco tempo scoprii che ci portava lì una comunanza di intenti, lei. Tuttavia l’iniziale diffidenza reciproca non portò a uno scontro tra gentiluomini innamorati, bensì a un anomalo, ma potenzialmente proficuo, strategico sodalizio. Iniziammo così a trascorrere insieme quelle gloriose serate. A suggellare in modo definitivo l’alleanza, la scoperta che la cameriera aveva un fidanzato.

«Kanye West è una persona dai modi deliziosi.»

Una sera, poco prima della chiusura, una specie di calciatore malamente tatuato entrò nel Tacos Royal, andò dritto da lei e la baciò ficcandole la lingua tanto a fondo nella bocca che pareva volesse auscultarle le tonsille o addirittura l’esofago, mano sul culo e un ciao piccola che mi fece quasi strozzare col tacos misto manzo e agnello che stavo masticando. Kanye non sembrava sorpreso, come se lo sapesse già, del fidanzato. Era tanto eloquente nel suo riflettere che mi sembrava di vedere i suoi neuroni neri vorticargli attorno al cranio come un’aureola scura. Uno portato all’azione, un operaio dello spirito, quel Kanye. Colmava la mia mancanza di senso pratico. Da subito facemmo passi avanti, dando attuazione a quanto fino ad allora per me era stato un caos di immaginazione e fiducia messianica in un futuro di cui non scorgevo neanche una lontana sagoma all’orizzonte. Non so bene quale fosse il mio contributo alla causa, ma lui pareva contento di avermi attorno.

La cameriera e il tipo tornarono a casa insieme. Dovevamo solo aspettare la prima sera che lui sarebbe tornato: li avremmo seguiti in macchina per capire dove abitassero. E finalmente il giorno arrivò, e noi ci facemmo trovare pronti. Il tipo era orrendamente contemporaneo come la prima volta. Barba e capelli erano scolpiti di fresco, quanto studiatamente cafone il suo abbigliamento da grande magazzino fast-fashion. Man, look at that, sibilò rabbioso Kanye.

La coppia si lasciò subito andare a effusioni al limite della decenza, e intanto noi bruciavamo nella nostra invidia amorosa così come bruciava la carne abbandonata sulla piastra, ormai carbonizzata.

«Chiederò un rimborso se mi risulterà indigesta.»

Kanye mi diede il compito di restare a fari spenti sul grosso viale interurbano sul quale si ergeva il Tacos Royal, mi avrebbe avvertito per messaggio quando sarebbero usciti. Attesi in auto osservando attorno a me il brulicare di vita rigurgitato dai meandri più immorali del mondo in questa città ormai irriconoscibile.

Il telefonò suonò. Eccoli. Accesi il motore e mi incollai alle ruote posteriori di una misera Peugeot del più idiota colore tra il verde e il giallo, e attraverso il vetro posteriore intravedevo le sagome dei due nell’abitacolo. Guidammo per oltre venti minuti nel nulla della vetusta notte torinese verso la periferia opposta fin sotto a un condominio lercio in un quartiere di cui non sospettavo neppure l’esistenza. Scesero dall’auto litigando ma da dentro la mia sentivo solo una melma rabbiosa di parole. Entrarono nella latrina di cemento e ferro. Spensi il motore e raggiunsi a mia volta il portone che era aperto in quanto rotto, o meglio divelto. Kanye aveva accesso alla mia posizione in tempo reale, dunque doveva essere in arrivo ma non lo aspettai perché li avrei persi di vista, e scoprire a che piano abitavano in un simile palazzo pressoché infinito sarebbe stata un’impresa. Continuavano a litigare e le loro voci mi giungevano amplificate nell’angusta ma interminabile tromba delle scale.

«Sei una puttana.»

«Lo so, per questo ti piaccio.»

«Mi piaci perché sei una puttana con me.»

«Se una è puttana è puttana sempre.»

Come darle torto, mi piacevano la sua razionalità e la dialettica lucida. All’undicesimo piano – senza ascensore – entrarono in un appartamento.

Intanto Kanye era arrivato. Sentii i passi veloci e goffi per le scale prima ancora della notifica sul cellulare. Le sue scarpe griffate mandavano piccoli strilli molto sexy figli del contatto gomma-mattone. Lo aspettai davanti all’appartamento in cui erano entrati, che aveva la porta come graffiata da un felino esotico affamato di tintura per legno. Da fuori si continuavano a sentire i due litigare. Kanye comparve sul pianerottolo affannato, con il respiro pesantissimo e un rivolo di sudore sulla fronte. Ma aveva un che di zelante e professionale nel modo in cui si guardava attorno, in cui provava ad attutire i passi. Attraverso i denti di titanio il suo ansimare si faceva fischio e distorsione.

«My teeth make me closer to god.»

Si accovacciò e trasse dallo zaino una serie di articoli ancora incellofanati. Roba del suo marchio di abbigliamento: passamontagna integrali, yeezy pod – delle ciabatte minimal, il best seller, mi disse –, delle felpe scure con cappuccio. Worldwide shipping, disse ancora in risposta al mio sincero stupore. Indossammo tutto, era roba mica male. Così bardato non vedevo un cazzo, ma ero talmente preso dall’operazione che quella cecità mi caricò ulteriormente.

A un suo cenno, sfondai la porta con un calcio e una scheggia lunga venti centimetri buoni mi entrò nel quadricipite – l’adrenalina non mi faceva sentire dolore ma subito un calore liquido mi abbracciò la gamba. Irruppi nell’appartamento, un tugurio con i muri sporchi di unto, Kanye subito dietro di me. C’era pattume in ogni angolo, vestiti stoviglie confezioni sporche di cibo confezionato svuotate del tutto o in parte, e nel caos riuscii a riconoscere una nota familiare: l’odore del Tacos Royal. Kanye estrasse da sotto la felpa un randello di acciaio. Io, che non avevo pensato a un’arma, afferrai il primo coltello trovato nella cucina, ancora sporco di qualche porcheria da discount e abbandonato a fianco del lavello. Il tipo era sul divano e si alzò in un impeto di orgoglio maschile ma lo calciai via come con la porta. Crollò comicamente all’indietro rovesciandosi a terra insieme al mobilio. Stavolta il male alla gamba lo sentii, abbassai lo sguardo e vidi che la scheggia mi trapassava la carne e faceva capolino da dietro come i primi dentini di un bambino.

Un’iniezione di gelo mi paralizzò ossa e muscoli, ma per fortuna Kanye era indemoniato e approfittò della caduta del tipo per avventarglisi addosso e fracassargli il randello in testa talmente forte che gli sfuggì dalle mani e cadde a terra facendo un rumore che probabilmente svegliò tutto il condominio. Quando lei uscì dal bagno per capire cosa stesse succedendo il ragazzo aveva già mezzo cervello fuori dal cranio e sparso ovunque. Svenne di colpo. Anche riversa esanime sull’impiantito, il suo corpo emanava una carica sessuale che mi morse il basso ventre e mi risvegliò un certo qualcosina nonostante sembrasse di essere sul set di un film slasher anni Ottanta.

Intanto Kanye oltraggiava il cadavere del tipo, come ogni rivale romantico che si rispetti. Non avendo altri cadaveri, io me la presi con il mobilio e accoltellai mobili e cassettoni ma, quando conficcai il coltello nel relitto di un basso abatjour, la lama si incastrò nel legno dozzinale: nello staccarlo tirai con tale forza che quello non solo si staccò ma mi penetrò nel costato. Doveva aver bucato qualche organo interno perché sentivo il sangue gocciolarmi all’interno sulle ossa del bacino.

L’ultima cosa che vidi prima di perdere i sensi fu Kanye che finalmente dava una tregua al cadavere per reclamare il suo premio. I denti di titanio brillavano anche sotto il passamontagna. Lei si riebbe, e credo allungò una mano verso di lui, il principe che aveva sempre atteso. Non azzurro ma nero, ma pur sempre un principe.

«Non ti ho mai raccontato di come ho conosciuto mio marito.»

Ora sta con lei, a Los Angeles. La morte del tipo derubricata a incidente domestico. Io ho parecchie difficoltà a deambulare ma Kanye continua a pagarmi la fisioterapia e provvede ai miei bisogni primari. Capita che ci vediamo – è un tipo riconoscente, quel Kanye – e quando accade di solito mangiamo tacos e ridiamo ricordando i vecchi tempi. È bello raccontare un evento tante volte da fargli acquisire le sfumature del mito.

«È un bravo ragazzo, sono fortunato ad averlo come amico.»

Di lei non ricordo neppure il nome. Chissà che al Tacos Royal non se ne ricordino. In questi giorni oltretutto dovrei passarci, mi dicono che c’è una ragazza nuova. Carina, dicono.

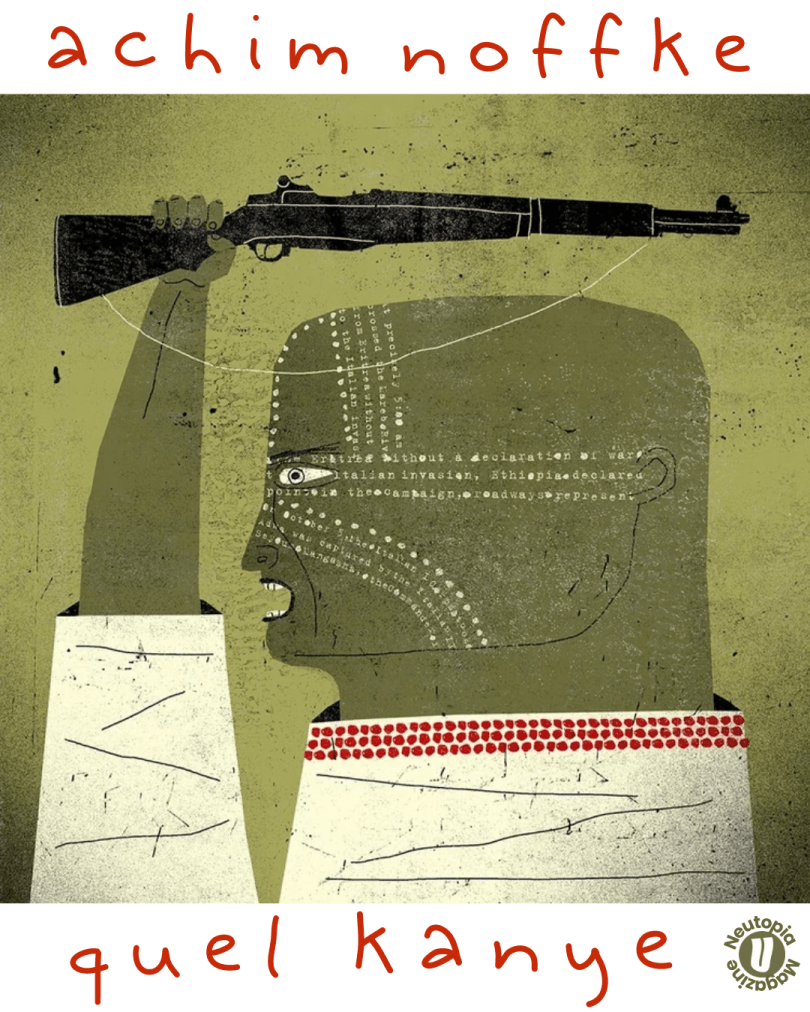

Illustrazione di David Plunkert

Achim Noffke è nato nel 2000 a Monza e lavora come redattore editoriale a Torino.