Sire, io sono di un altro paese.

– Gilles Ivain, Formulario per un nuovo urbanismo

Nel corso di questo breve articolo, tenterò di rispondere a una domanda basilare: “Che cosa sono le città?”. Città, urbe e metropoli non sono ovviamente la stessa cosa, anche se condividono la stessa definizione. Faccio dunque una prima distinzione, ricordando che la metropoli non è solo l’esito – linearmente – dell’evoluzione della città: quest’evoluzione, sfociata in una mutazione di senso e di forma, vede in realtà contrapporsi la città come arena di soli scambi commerciali e l’agorà, la piazza principale della polis dove nell’antichità poeti, filosofi, contadini, mercanti e artigiani erano soliti confrontarsi sulle decisioni collettive e mettere in atto vere e proprie assemblee come forma di democrazia partecipativa.

L’urbanizzazione contro le città

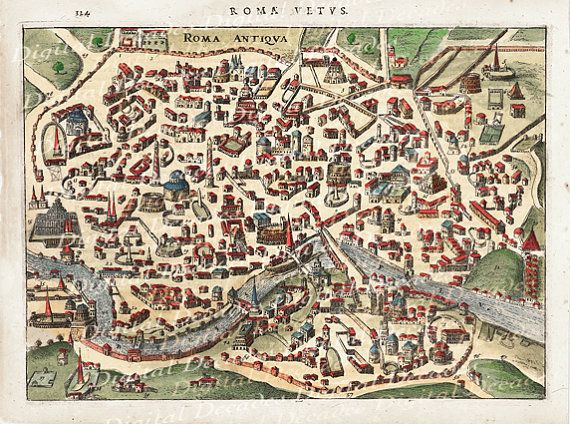

Spesso, quando si pensa alla città dell’Attica antica o della Roma imperiale, si tende a sovrapporre il significato che noi moderni diamo a questa parola. In realtà, le città dell’antica Grecia come Atene e Sparta sono nate come conglomerati urbani che basavano la propria sussistenza e la propria economia sull’agricoltura, motivo per cui le città in generale – e Atene in particolare – avevano bisogno di uno scambio continuo tra gli amministratori urbani, gli agricoltori e i proprietari terrieri, appartenenti all’aristocrazia.

Plastico della polis dell’antica Grecia

Per quanto la città fosse il luogo prediletto per gli scambi commerciali, dove le botteghe di artigiani, mercanti e locandieri erano libere di mettere a frutto i propri mestieri, nella società antica la venalità di queste attività era malvista dai filosofi e chi accumulava troppe ricchezze era guardato con disprezzo sia dalla popolazione che dagli agricoltori, che già all’epoca diffidavano fortemente dei burocrati, rei di parassitare sul loro lavoro senza contribuire attivamente alla produzione.

Per evitare sommosse nelle campagne, già nel 461 a. C. Atene si era dotata di organi di dialogo aperto tra le varie parti che componevano la polis: la cosiddetta ekklesia, che era l’assemblea popolare dei cittadini, aveva il compito di raccogliere le varie istanze della popolazione, che poi venivano presentate all’agorà, che era l’assemblea generale a suffragio universale, che coinvolgeva tutti i cittadini maschi maggiorenni legati da rapporti di reciprocità, solidarietà e philia, per usare ancora una parola greca, dunque solidarietà, fatta eccezione per gli schiavi, che non godevano del diritto di cittadinanza. Tale meccanismo assembleare fu fondamentale per superare momenti di crisi, e non a caso si protrasse anche dopo l’annessione della Grecia all’Impero Romano, con i comitia che riferivano in Senato, fino ai suoi omologhi, dopo le invasioni barbariche, nelle città-Stato medievali.

Nascita della cittadinanza

Ad Atene, l’impegno politico era uno dei requisiti fondamentali per partecipare alla vita pubblica e i cittadini che per egoismo non vi prendevano parte erano automaticamente esclusi dalle decisioni collettive, venendo fortemente penalizzati nella vita comunitaria. Questo procedimento diede origine, dopo una serie di riforme tra le varie parti che componevano la polis, alla democrazia, o “governo del popolo”, come viene riportato da Tucidide.

L’idea di democrazia ateniese era radicalmente diversa da quella della Repubblica Romana, dove al contrario erano i demagoghi i soli a conoscere l’ars oratoria utile a incantare la plebe plaudente, che per forza di cose non aveva gli strumenti per comprendere fino in fondo gli interessi che muovevano gli strati più alti dei patrizi, la classe nobiliare romana. Questo diede origine alla res publica, per amministrare la quale bisognava essere politicanti di professione.

Dopo il crollo del Sacro Romano Impero e l’assestarsi delle monarchie assolute, la polis lasciò spazio ai borghi e ai villaggi e con essi anche il processo partecipativo che vedeva la politica come partecipazione attiva dei cittadini alla vita pubblica cessò. Durante il Medioevo infatti non esistevano più cittadini, ma sudditi.

Decadenza e rinascita delle città

Come sapevano gli antichi, le città non sono mai state eterne: proprio a causa dei conflitti interni e del forte campanilismo tra città e città, esse possono crollare sotto il peso della propria corruzione e decadenza, come avvenuto nei casi di Gerico, Troia, Gerusalemme e della stessa Roma.

Qual era la ragione di questa decadenza? Le cause erano moltissime, ma primariamente una città in epoca antica cominciava a vacillare proprio quando i cittadini smettevano di sentirsi partecipi alla cosa pubblica, a delegare il proprio impegno ad altri, politicanti e retori che per forza di cose prediligevano i propri interessi personali a discapito della sfera collettiva. E quando le crisi non conoscevano soluzione, le democrazie si trasformavano in tirannie.

Rispondo così alla domanda principale in apertura: le città non sono affatto agglomerati urbani che devono la loro nascita a questioni meramente commerciali; anche se queste non mancavano, le città nacquero principalmente per ragioni religiose e culturali. Sedi dei templi e dei luoghi di culto come l’Acropoli, in seguito dei principali parlamenti, tribunali e dunque centri di potere, le città si reggevano principalmente sugli scambi di tipo culturale che avvenivano al loro interno al di fuori di “clan” e nepotismi e dovevano il loro prestigio alla vivace partecipazione dei cittadini alla sfera pubblica, motivo per cui, come riporta Aristotele, non c’era agorà senza ekklesia e soprattutto, non c’era polis senza politica.

Venendo a mancare queste basi, le città perdevano la protezione dei propri cittadini-guerrieri (che non conoscevano il pacifismo in epoca antica), divenendo preda dei mercenari che combattevano per soldi, e venivano infine invase e razziate dai barbari.

Tra il XV e il XVI secolo, in Italia, dalla riscoperta dell’età classica si passò, con il Rinascimento, alla costruzione di città ideali sullo schema di Filarete: si trattava di strutture a fondazione, elaborate su base esagonale, principalmente a scopo difensivo. Le città di Palmanova, Livorno e Guastalla conservano ancora oggi questa conformazione. Parallelamente, pensatori come Thomas More descrivevano, in opere come Utopia (1516), il funzionamento che questa città ideale avrebbe dovuto assumere. Ben presto, però, il modello utopista si tramutò nel suo riflesso distopico, con case tutte uguali e norme soffocanti.

Con la nascita degli Stati-nazione, dopo le rivoluzioni industriali e la costruzione delle metropoli, il volto delle città cambiò radicalmente e assunse sempre più lo schema labirintico tanto caro a Bataille. Nel frattempo, con la nascita dello Stato borghese, dopo la rivoluzione francese nel 1799, il fallimento della Comune e la conseguente restaurazione, cambiò una volta per tutte il corpus politico da cittadini ad elettori, che scelgono ogni cinque anni i propri rappresentanti, per poi smettere completamente di occuparsi della cosa pubblica.

Nella metropoli ottocentesca non era più possibile concepire i cittadini come un organismo pulsante e partecipe: le masse operaie venivano costrette a migrare dai piccoli centri e a vivere nelle città per una fondamentale necessità occupazionale e, fino al 1848 e alla carta dei diritti dell’uomo, lavoravano in condizioni di semi-schiavitù, con salari da fame e condizioni igieniche indecorose. Del resto, come scriveva Saint-Just, “La felicità è un’idea nuova in Europa.”

Questa situazione si protrasse fino al Novecento, che con le sue ambizioni e i suoi grattacieli rese l’ambiente urbano sempre più futuristico e alienante, fino allo stravolgimento, negli anni Settanta, del quartiere di Manhattan a New York, che da meta per gli artisti della factory di Andy Warhol diede inizio al fenomeno della gentrification, con alti picchi di speculazione edilizia. In Russia, dopo la nascita dell’URSS, i centri urbani compiutamente moderni come Mosca e San Pietroburgo, dove le avanguardie come il Costruttivismo teorizzarono gli esordi dell’architettura della nuova classe operaia, non divennero mai un esempio concreto per l’architettura sovietica, limitandosi a progetti mai realizzati.

Cos’è dunque la città? Bisogna smettere di considerare la metropoli come qualcosa di sospeso, in divenire, che debba assumere un’altra forma per il momento ancora incompiuta: la città è il fantasma che nella metropoli s’intravede tra le sue pieghe, nei suoi diversi strati rimasti sommersi. Potrebbe emergere soltanto con un gioco di superfici riflettenti.

Psicogeografia e scienza delle situazioni

In epoca moderna, questo milieu pubblico è stato ereditato dalle avanguardie storiche, che con il Dadaismo e il Surrealismo in Francia, diedero inizio alla cosiddetta flâneurie, ovvero la pratica di camminare per la città senza scopo, per puro piacere della scoperta, costituendo così l’humus necessario a resistere allo spleen, vale a dire il disagio individuato da Baudelaire che caratterizza il cittadino moderno, schiacciato da obblighi lavorativi sempre più stringenti e che recupera, così, un rapporto autentico e viscerale con il tessuto urbano.

Come riportato da Leonardo Lippolis in Viaggio al termine della città (elèuthera, 2009) L’Internazionale Situazionista (IS), fondata da Guy Debord, Raoul Vaneigem e altri negli anni ‘50 del Novecento, fu l’ultimo tentativo delle avanguardie di trasformare le città per rivoluzionare l’intera vita sociale. Questo è stato il principio di fondo dell’urbanismo unitario teorizzato e sperimentato dall’IS tra gli anni Cinquanta e Sessanta. Osservando come l’architettura brutalista marxista aveva contribuito ad assoggettare la popolazione in percorsi sempre uguali tra casa e lavoro, i lettristi prima e i situazionisti poi cercarono di sovvertire il tempo organizzato dal capitalismo in rapporti di produzione-consumo.

Si trattava, già per Benjamin, di recuperare il rapporto che i grandi scrittori hanno avuto con le loro città: Baudelaire con Parigi, Oscar Wilde con Londra, James Joyce con Dublino e così via. Per i situazionisti, si trattava di applicare la deriva all’ambiente urbano tout court.

Gilles Ivain, poeta di origini russe, nel suo Formulario per un nuovo urbanismo pubblicato sul primo bollettino dell’IS nel 1958, riportò le derive psicogeografiche sperimentate insieme all’amico Debord a partire dal quartiere latino di Parigi come un tentativo di riumanizzare la città, che all’epoca veniva stravolta sulla base di processi di riqualificazione urbana che avevano in architetti come Le Corbusier il loro massimo esponente. Il tentativo di Ivain e di Debord era al contrario di dare una dignità all’ambiente urbano, senza distinguere tra quartieri poveri e quartieri alla moda, quartieri tristi e quartieri felici, ma inglobando ogni anfratto cittadino nella loro esplorazione: quartieri-ghetto e quartieri-magazzino, quartieri periferici e quartieri soglia. Cercando nuovi scenari, finirono per crearne altri, sulla base delle esperienze e delle sensazioni che avevano suscitato loro durante le derive.

Per arrivare al contesto italiano, Torino è la città liminale per eccellenza. Sospesa tra il suo passato industriale e una vocazione turistica mai del tutto compiuta, essa ha acquisito grande fascino ai miei occhi, grazie agli incontri fortuiti che ha innescato negli anni.

Se la città, in continuità con il modello neoliberista, diventasse un luogo di sola produzione e consumo, senza il conflitto sociale generato tra le varie classi che la abitano, tornerebbe ad essere un borgo, caratterizzato da feudalesimo e campanilismo, privo della fondamentale vivacità e del fermento culturale che da sempre la caratterizza.

Le derive psicogeografiche e le T.A.Z. sono tentativi dei cittadini moderni di attraversare liberamente uno spazio urbano che diventa sempre più settario e proprio per questo a loro precluso, retaggio di interessi economici di privati che pretendono di ridisegnare la città a proprio uso e consumo.

C’è però una differenza fondamentale: ai tempi di Le Corbusier e del boom economico, l’architettura brutalista instradava i lavoratori tra fabbriche e quartieri-dormitorio; oggi i quartieri vengono ridisegnati con un’estetica accattivante e post-industriale secondo le esigenze della borghesia, che tornando a vivere in città vuole abbattere ogni forma di partecipazione attiva da parte della cittadinanza, che dal suo punto di vista ostacolerebbe i suoi interessi economici, ignorando che è proprio quest’ultima a decretare il senso dell’urbanizzazione.

Non a caso, dagli anni ‘70 agli anni ‘90 del Novecento, gli spazi sociali sono stati il tentativo della popolazione di ricostituire l’ekklesia, una forma di assemblea popolare capace di stimolare la partecipazione attiva sul territorio e di mediare con le istituzioni. Senza queste microforme di partecipazione diffusa, la città come la conosciamo è destinata a soccombere, perché non potrà reggere il peso della competizione proveniente dai grandi capitali stranieri.

In conclusione, i centri sociali sono stati per i cittadini delle metropoli il corrispettivo dei caffè per le avanguardie storiche: luoghi di ritrovo dove ai militanti e agli artisti sia consentito confrontarsi e mettere in mostra le proprie idee, scrivere manifesti, pensare a brandelli di possibile e riappropriarsi di un’idea di futuro.

Collage di copertina di Kevin Ip

Davide Galipò (Torino, 1991) è poeta, scrittore e cantautore. Laureato all’Università di Bologna con una tesi sulla poesia dadaista nella Neoavanguardia, ha fondato «Neutopia» e ha collaborato a varie testate. Autore delle raccolte di poesie Istruzioni alla rivolta (2020), Personal Trainer (2023) e Kebab con tutto (2024), vive e lavora a Torino, dove svolge l’attività di libraio e agitatore culturale.