“Non mi chiedere se ho vinto o se ho perso.”

Era un sabato tranquillo in Colonne di San Lorenzo, quella primavera del 2007, finché non arrivarono i nazi.

Erano a caccia di punk, soprattutto quelli che si dichiaravano “antifa”, ma solo quando mi si pararono in dieci davanti mi resi conto di essere nella merda.

Il capobranco mi guarda e mi fa “Gringo, scegli: o ti picchio io, o ti picchiamo tutti quanti”.

Rapido ragionamento, in cui calcolo costi e benefici della mia scelta, infine rispondo: “Vabbè, picchiami solo tu”.

Vado incontro al mio destino, ovvero vengo picchiato, ma per fortuna appena mi rialzo mi rendo conto di essere solo un po’ ammaccato, ma niente di serio. Benissimo! Quella sera ero ancora in condizioni di andare per la prima volta al leggendario Boccaccio, centro sociale di Monza, a vedere i Tear Me Down e i Million of Dead Cops. E andarci da eroe, dato che ero appena stato menato dai nazi.

Il Boccaccio non era il primo centro sociale che frequentavo, dato che andavo spesso al Cantiere, al Leoncavallo e al Vittoria, però quando mi trovo lì, davanti a due leggende dell’hardcore italiano e statunitense, capisco finalmente di essere lì dove avevo sempre sognato di stare, un luogo che parlava la mia grammatica, dove la mia mohicana, i loghi in stencil sul mio chiodo e i miei boots erano un piccolo tassello di una comunità.

Avevo riterritorializzato la mia identità, che prima vagava “persa nel supermarket” delle personalità atomizzate, e questo rito di territorializzazione si era compiuto in quella piccola città sottosopra, alternativa e contraria dalla giungla di cemento che la conteneva, che si chiamava “centro sociale”.

Era ora che qualcuno scrivesse del gigantesco magma di centri sociali, squat, TAZ e rave che fu l’ultimo decennio dello scorso secolo.

La “Storia ufficiale” è solita narrare i ’90 come un tempo sospeso, in cui l’Occidente assapora contento la “fine della Storia”, il suo trionfo contro l’URSS e la sostanziale vittoria dell’economia di mercato. In Italia, sono gli anni in cui, crollati i vecchi monopoli della prima Repubblica (democristiani, socialisti, massoni) ne nascono di nuovi, più rampanti e più adatti ad affrontare un mondo moderno fatto di lazzi e cocaina. Sono gli anni di Silvio Berlusconi e della “sinistra riformista” che guarda a Blair, un volgare criminale di guerra, come se fosse Lenin, e sono gli anni dell’italodance. In fondo, potremmo pensare che la narrazione mainstream distingua solo due fasi della Storia: quella dei conflitti fra nazioni o imperi e sattelzeit, epoche-cerniera che traghettano masse e popoli da una guerra – fredda o mondiale che sia – all’altra.

È il principio della geopolitica, disciplina che giustamente era considerata intrinsecamente reazionaria dall’URSS e che oggi è molto in voga: non esistono classi né comunità, solo una Storia di grosse nazioni che vivono l’hegeliana investitura ab divinis di rappresentare il popolo come monolite.

Nel mondo realmente rovesciato il vero non è che un momento del falso, però, a volte arriva un testo che disvela la menzogna della memoria collettiva per far affiorare tutte quelle esperienze che dimostrano che la Storia non era finita neanche quando tutti ne erano convinti.

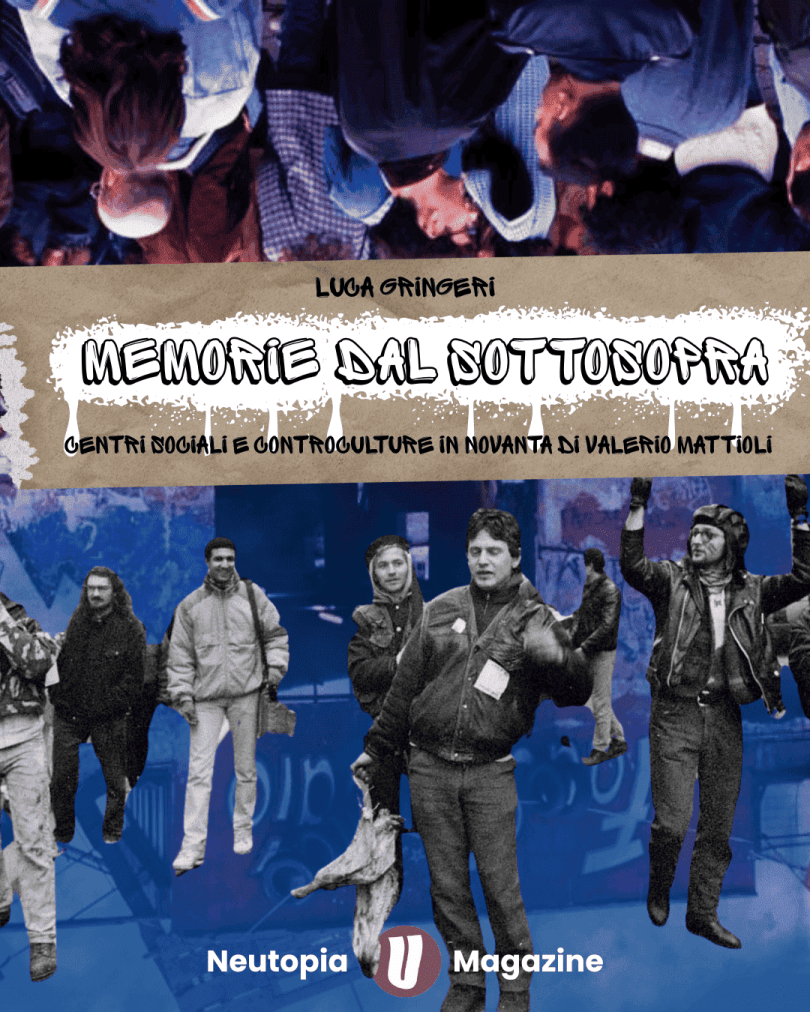

È il caso di Novanta di Valerio Mattioli (Einaudi, 2025), che molto opportunamente reca come sottotitolo “Una controstoria culturale”.

“Controstoria”, appunto, perché contro la Storia dei grandi eventi Mattioli oppone quel fermento che dalla fine degli anni ‘80 fino agli anni ‘00 ha percorso ogni città italiana: i centri sociali, e l’underground che ivi vi nasceva.

Oggi “centro sociale” è una sorta di etichetta negativa che qualche panzone di deputato leghista o giornalista reazionario appiccica a qualsiasi movimento, ma poco più di 25 anni fa essi costituivano delle vere e proprie “città nelle città” dove si trovavano fermenti culturali avanti di decenni rispetto alla cultura che popolava l’intelligencija borghese italiana: il cyberpunk, le derive psicogeografiche agite da misteriosi nomi collettivi come Luther Blissett, le TAZ – ideate dal sufi anarchico Hakim Bey – la scena rave, quella punx, quella skinhead.

Un sottobosco, anzi un “sottosopra” poiché come obiettivo comune vi era un rovesciamento dell’esistente quotidiano, non va inteso come un unico blocco, e anzi – come perfettamente sviscera “Novanta” – viveva di tensioni anche conflittuali fra di loro.

Io stesso, cresciuto nella scena punx & skins del decennio successivo, ho visto (nonché partecipato) alle “guerre” fra squat anarchici, centri sociali dell’area della disobbedienza e dell’area dell’autonomia. Ma il dato interessante stava anche qui, poiché la disomogeneità politica, di obbiettivi, di grammatiche e di immaginari portava a una tensione che oggi vediamo rovesciata nei revanscismi nazionali e imperiali: il ritorno alla territorialità.

In Il principio territoriale (2020, Bollati Boringhieri) Alberto Magnaghi espone una teoria dell’abitare e della pianificazione nata negli anni Settanta, nel contesto delle lotte operaie e della critica alla metropoli fordista, sviluppata come alternativa al modello fondato sulla concentrazione urbana, sulla separazione tra produzione e vita e sulla riduzione dello spazio a supporto dell’economia.

Per Magnaghi il territorio è un prodotto storico dell’interazione tra insediamenti umani e ambiente terrestre, un sistema vivente complesso in cui si sedimentano saperi, relazioni sociali, infrastrutture, paesaggi e forme di vita. La modernità industriale e digitale ha separato cultura e natura, trasformando il territorio in uno spazio astratto e omologato, subordinato alle esigenze della produzione e dei flussi globali.

Da questa diagnosi nasce l’idea di una riterritorializzazione, intesa come ricostruzione consapevole del rapporto tra società e ambiente e come cura del territorio quale ambiente dell’uomo. Lo sviluppo viene misurato nella capacità di riprodurre e accrescere il patrimonio territoriale, materiale e culturale, che rende possibile la vita collettiva.

Anche se non messo in luce nel testo di Magnaghi, in Novanta è evidente che questo processo ha preso forma, almeno in parte, attraverso la produzione contro e subculturale dei movimenti “antagonisti” (parola volgare) degli anni ’90.

La riterritorializzazione parte dal luogo, uno spazio abbandonato che riprende vita grazie a chi lo occupa, alle relazioni, e quindi le prassi che si situano in quel luogo, fino all’individuo, sia esso militante o persona che “attraversa”, che si sente parte di qualcosa senza la mediazione delle sovrastrutture sociali canoniche.

Ecco che proprio in quegli anni vediamo una produzione culturale che dal basso monta verso l’esterno e fuoriesce dai confini dell’underground, dall’hip hop italiano che oggi è un genere completamente mainstream ma che nasce dalle posse, o il punk stesso che fin dagli anni ’80 trova spazio nelle occupazioni (cfr Costretti a sanguinare e Pirati dei navigli di Marco Philopat) per creare “scene”, quella hardcore e quella Oi!, che saranno guardate con rispetto in tutto il mondo.

Ecco che Novanta riesce a creare un atlante di quelle esperienze, restituendoci la ricchezza e la complessità di un mondo che oggi vuole essere seppellito.

Seppellito. Ho assistito allo sgombero di Atlantide, ovvero il Cassero di Porta Santo Stefano occupato da un collettivo queer, una esperienza innovativa e preziosa giustamente messa in risalto nel libro; ho visto da vicino lo sgombero dell’Asilo di Torino, quello della Pizzeria di Milano, XM24 di Bologna, e decine di altri “sottosopra” che non potevano essere tollerati dal mondo realmente rovesciato.

Mattioli, e lo scrive anche nell’introduzione, pubblica questo libro dopo lo sgombero del Leoncavallo. Pochi mesi dopo, è stato sgomberato Askatasuna.

E mentre mani stringono altre mani riempendosi la bocca di parole come “sicurezza” e “legalità”, mentre intascano mazzette da industrie d’armi come Leonardo SpA, cosa resta di noi? Conti bancari vuoti, partner in lacrime, ossa rotte, canzoni gloriose, lunghe pene detentive, ma anche una manciata di momenti che erano veramente nostri, e la consapevolezza che, senza nostalgia, quel pezzo di Storia, sia che lo abbiamo vissuto nei ’90 sia dopo, ci ha reso cittadini e cittadine del Sottosopra, e questo non ce lo può togliere nessuno.

Ecco che, leggendo Novanta, oltre alle memorie e alle nostalgie, affiora l’orgoglio di essersi riterritorializzati nel mondo che non accetta mediazioni.

Per citare i Colonna Infame Skinhead:

“Quanti anni son passati

Quanti sogni tramontati

Eppure siamo ancora qua”

N.d.A Grazie a tutte le compagne e i compagni che hanno occupato spazi che ho attraversato, grazie a chi li ha difesi, grazie a coloro con cui abbiamo occupato insieme, grazie ai Tear Me Down e a Massimo, grazie infine a chi, infine, mi ha fatto scoprire il territorialismo (che ho dovuto collegare grossolanamente ai temi di questo articolo perché sì), insieme a un sacco di altre cose.

All’attacco.